A cura di Andrea Manica

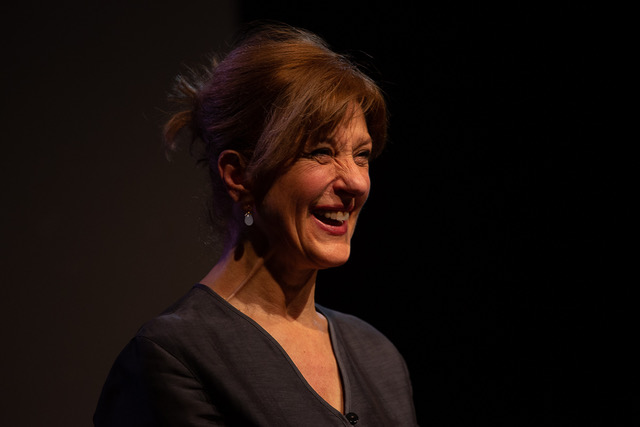

Marinella Manicardi è attrice, autrice e figura chiave della scena teatrale italiana. Un’artista della parola che incarna il fervore della ricerca nel campo dell’espressione. Insieme a Luigi Gozzi ha co-fondato il Teatro delle Moline, un luogo di sperimentazione e innovazione che ha trasformato il teatro in un vero e proprio specchio della comunità. Il lavoro di Marinella Manicardi prosegue oggi con passione e dedizione, rivelando un legame profondo e costante con la città di Bologna.

Marinella, partiamo da questo luogo straordinario, il Teatro delle Moline, che ha diretto fino al 2006. Com’è nato questo spazio e qual era il vostro intento?

Il Teatro delle Moline è nato da un sogno e per necessità. Nel 1973 mancavano a Bologna teatri per chi, come Luigi Gozzi e tutti noi, voleva mettere in scena drammaturgia contemporanea, ma anche musica e cinema, nelle prime stagioni! Così abbiamo trasformato uno stanzone di Palazzo Bentivoglio in un teatro, con lo spazio scenico più grande della platea: il pubblico si sentiva in scena con gli artisti. Le Moline ospitarono tutti i nostri spettacoli ma anche quelli degli artisti più interessanti della scena italiana dedicata alla ricerca di drammaturgie innovative. Rischio e intelligenza scenica hanno guidato la linea culturale del Teatro delle Moline. Il pubblico lo sapeva e ci seguiva. Anche quello straniero, consigliato dalle prime guide alternative. Oltre agli spettacoli, abbiamo inventato incontri letterari, laboratori di teatro e scrittura, di ascolto musicale, che oggi sembrano ovvi, ma fino agli anni’80 non lo erano. Le Moline dovevano essere un teatro aperto alla città, agli studenti universitari, agli scrittori, una volta anche a poliziotti e detenuti…

Quando per varie ragioni pensammo che questa avventura fosse finita, Arena del Sole-Nuova Scena e tutte le istituzioni locali e nazionali furono d’accordo che le Moline erano un patrimonio culturale da difendere. Così si arrivò a quello che ora è la stagione di ERT Fondazione comprendente il Teatro delle Moline. Una gioia per chi l’ha inventato e credo per tutta la città.

Il suo lavoro nel campo teatrale ha sempre avuto un profondo legame con l’indagine poetica che l’uomo avrà sempre bisogno di compiere su sé stesso. Il teatro è questo luogo magico di trasformazione. Qual è il segreto per continuare questa ricerca tra il mondo esteriore e quello interiore?

Se capisco bene la sua domanda, posso rispondere che il teatro è insieme dentro e fuori. Sempre. Un attore, un’attrice ascoltano l’umore del tempo e lo compongono attraverso uno strumento complesso come è un corpo. Elio Pagliarani sosteneva che anche la poesia è tale solo se detta da alta voce, se vibrata da un corpo. Interpretare un testo è dargli nervi, ritmo, musicalità ma anche giudizi di valore. Mi scuso, sono discorsi complessi che riguardano la grande responsabilità degli artisti, anche di quelli buffi e comici. Il teatro poi è esperienza non ripetibile e non riproducibile: ogni sera la relazione erotico-affettiva con il pubblico è diversa e avviene in un unico luogo della terra. Molto diverso da qualunque relazione da social…

A questo proposito, ha collaborato con alcuni dei più grandi poeti del Secondo Novecento, come Pagliarani, Roversi, Sanguineti. Quanto è importante approfondire e tramandare il lavoro di questi maestri?

Ho avuto l’enorme fortuna di entrare in scena senza scuole ma guidata da un maestro come Luigi Gozzi. Lui era allievo di Luciano Anceschi, alle riunioni del Gruppo ‘63 partecipavano Sanguineti, Pagliarani e tutti loro scrivevano su Il Verri. Roversi no, Roversi era del gruppo Officina con Pasolini. Io più giovane di tutti loro, fuori dalle opposizioni linguistico-ideologiche ho lavorato con tutti con grande divertimento. In tutti loro era fortissima la convinzione che l’arte è sempre relazione con il mondo, ti piaccia o no. Lavorare sui testi teatrali o poetici ti allena all’interpretazione continua, a non dare nulla per scontato. Gozzi e Roversi, apparentemente su fronti opposti, si stimavano con rispetto reciproco. Alla notizia dell’apertura delle Moline, Roversi ci mandò un biglietto di auguri con allegate 500 lire. Il costo della tessera d’ingresso. Gli mandammo la numero 1. Era uno spettatore immancabile. Poi mi chiamò chiedendomi di leggere una scelta di poesie buffe per il pubblico delle biblioteche di Bologna. Le poesie andavano dal Seicento ai Novissimi e il pubblico seguiva divertito!

Siamo ormai vicini a un avvenimento significativo per la nostra città, ovvero le Targhe di Officina Roversi: Rassegna Nazionale delle nuove poetiche d’autore. Cosa pensa di questa iniziativa?

Mi piace molto perché Officina Roversi non si limita a celebrare il passato, ma cerca di creare una nuova comunità, un nuovo corpo culturale. In un’epoca sparpagliata come la nostra, creare un polo di aggregazione come questo, capace di fare rete e di coinvolgere nuove voci, è fondamentale. Dà speranza, parola quasi proibita! E visto il numero di scritti e musiche arrivati direi che ce n’era anche bisogno.

Cosa consiglia agli artisti che hanno approcciato a questa nuova avventura inviando le loro opere?

Direi loro di non aver paura, di provarci, di crederci, di sperimentare linguaggi, ritmi, assonanze o dissonanze. Provando e insistendo con orecchie e occhi grandi si riesce a comporre: e farlo per un pubblico comunque vada è fondamentale.

Marinella Manicardi sarà ospite speciale MARTEDÌ 16 SETTEMBRE alla prima serata della “Rassegna delle nuove poetiche d’autore” – Targhe Officina Roversi al DiMondi Festival in Piazza Lucio Dalla a Bologna.

Lascia un commento